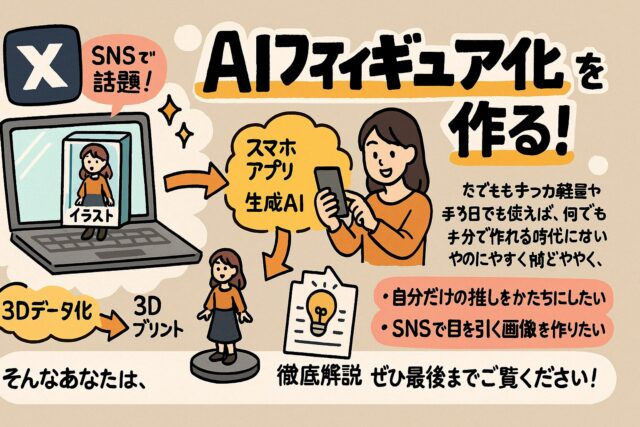

最近、X(旧Twitter)を中心に「まるで市販フィギュアのような画像」を投稿するユーザーが急増しています。

自分のイラストや写真が、透明パッケージ入りのアクションフィギュア風にAI加工されて登場するこのブーム、一体どうやって作っているのでしょうか?

実はこれ、スマホアプリや生成AIを使えば、誰でも数分で作れる時代になっているのです。

しかも画像生成だけでなく、3Dデータ化や立体出力まで可能なツールも登場し、もはや「遊び」ではなく本格的な創作手段へと進化しています。

本記事では、注目の「AIフィギュア化」を実現する代表的ツールの使い方・特徴・注意点を徹底解説。

さらに、フィギュア画像を綺麗に仕上げるコツや3Dプリントまでの応用術も紹介します。

「自分だけの推しをかたちにしたい」「SNSで目を引く画像を作りたい」

そんなあなたは、ぜひ最後までご覧ください!

なぜ今「AIフィギュア化」が話題なのか?

X上で急増しているのが、まるでおもちゃ売り場に並んでいるような「パッケージ入りフィギュア風」の画像投稿です。

お気に入りのキャラクターや自撮り写真、さらにはペットの画像までを使い、アクションフィギュア風に加工された画像がタイムラインをにぎわせています。

その見た目の面白さと完成度の高さに、多くのユーザーが興味を持ち始めています。

このブームの背景には、いくつかの重要な要因が存在します:

- スマホアプリの進化によって、誰でもワンタップでフィギュア風の画像が作れるようになったこと

- GeminiやChatGPTなど、高性能な画像生成AIが一般にも利用しやすくなったこと

- 「推し活」や創作活動といったカルチャーとの相性が非常に良いこと

さらに、SNSにおける「映える」コンテンツ需要の高まりも見逃せません。

写真1枚がまるで商品パッケージのような仕上がりになるため、フォロワーとのコミュニケーションやファンアートとしても活用され、自然と拡散されやすくなっています。

今では、「画像を用意 → AIで加工 → SNSに投稿」というシンプルな流れで、多くの人がこのトレンドに参加し、AIによるフィギュア風合成が一大カルチャーとして定着しつつあるのです。

フィギュア画像が作れる代表的ツール一覧

Beauty Cam(BeautyPlus)

操作:アプリを起動し、メイン画面から「AIフィルター」をタップし、その中から「ミーフィギュアAI」というフィルターを選択するだけで使用可能です。

操作手順は非常にシンプルで、初めてのユーザーでも直感的に利用できる点が魅力です。

特徴

日本語インターフェースに完全対応しているため、言語の壁がなく誰でも気軽に利用できます。

あらかじめ用意された背景や構図、パッケージデザインなどのプリセットが豊富で、手間をかけずにクオリティの高いフィギュア風画像が完成します。

また、生成速度が速く、数秒〜数十秒で結果が表示されるため、SNS用の画像を短時間で量産したい場合にも最適です。

弱点

無料版では透かし(ウォーターマーク)が強制的に入る仕様となっており、これを取り除くには有料プランへのアップグレードが必要です。

また、パッケージの文字変更やフィギュアの向き・ポーズなど、細かなカスタマイズには対応しておらず、より細かい演出を加えたいユーザーには物足りない部分もあります。

YouCam AI Pro

機能

AIによる画像生成機能を活用し、アップロードした写真やイラストから複数のスタイルを選択してフィギュア風のビジュアルに変換できます。

操作も直感的で、スタイルのプレビューを確認しながらフィギュア風に仕上げることができます。背景やエフェクトも自由に追加できるため、より自分好みの演出が可能です。

特徴

静止画だけでなく、GIFやショート動画への変換にも対応しているのが大きな魅力です。

AIが動きを加えてくれる機能もあり、生成されたフィギュア風画像をそのままアニメーション素材に変換することもできます。

アニメ調と実写調の両方に対応しており、SNSや動画配信プラットフォームでの利用を想定した機能が充実しています。

また、AI補正による肌質やライティングの調整も可能で、完成度の高いフィギュア風画像が簡単に仕上がります。

Gemini 2.5(Google)

特徴

Googleの最先端生成AIであるGemini 2.5は、イラストや自撮り写真などの画像を読み込ませたうえで、英語プロンプトを通じて極めて詳細な指示を与えることができます。

パッケージデザイン、素材感、光の当たり方、キャラクターの配置など、一般的なツールでは実現しにくいきめ細やかなカスタマイズが可能です。

生成される画像の解像度や質感も高く、商業利用にも耐えうる品質です。

また、画像内の文字や背景のデザインもプロンプトで柔軟に調整できるため、ユーザーの創作意図を最大限に反映することができます。

推奨プロンプト

Create a blister-pack action figure photo of the uploaded image. Style: 1990s toy, glossy plastic, soft studio light. Package has window and character name in katakana.

このようなプロンプトを使用することで、ノスタルジックな雰囲気のパッケージや光沢感のあるフィギュア画像が簡単に生成されます。

さらに、「三面図で表示する」「背景にキャラクター説明文を加える」といった要素も、少し工夫すればプロンプトで再現可能です。

「フィギュア化専用Canvas」なども登場し、あらかじめ設計されたテンプレートをクリックするだけで、複雑なプロンプトを入力せずに高品質な出力が得られる仕組みも整備されています。

こうした補助ツールの充実により、初心者から上級者まで幅広く活用できるプラットフォームとなっています。

Microsoft Copilot 3D

特徴

2D画像をベースに、AIが自動的に立体的な3Dモデル(GLB形式)を生成できる次世代型のツールです。

現在はプレビュー版ながら非常に高性能で、特に人物やキャラクターイラストを簡易フィギュアとして立体化する用途に適しています。

テクスチャの再現度も高く、色彩や立体感に優れたモデルが得られるため、創作活動だけでなく教育・展示・AR/VR用途など多岐にわたる活用が期待されています。

使い方

Copilot 3Dの専用ページにアクセスし、用意した画像(JPG/PNGなど)をアップロードするだけで、AIがその画像の構造を解析し、自動的に3D化してくれます。

操作に専門知識は不要で、Webブラウザ上で完結するのも大きな魅力です。

生成されたモデルはプレビューで確認可能で、必要に応じて再生成もできます。

データ形式

GLB形式でダウンロードされた3Dモデルは、無料の3Dモデリングソフト「Blender」や「MeshLab」で開くことができ、そこからSTL形式などに変換することで、3Dプリンタでの出力が可能になります。

これにより、AIで作成したフィギュア画像を実際の立体オブジェとして出力し、飾ったり贈ったりといった実用的な展開が可能になります。

DMM.make 3Dプリント

2025年にスタートした、DMMによる新しいオンデマンドグッズ制作サービスです。

これまで3Dプリントといえばモデリング知識や専用ソフトが必要とされていましたが、このサービスでは画像1枚からでも手軽にフィギュア風グッズを制作できる仕組みが整っています。

ユーザーは自作のイラストやAI生成画像などをアップロードするだけで、DMM側がそれを基に立体フィギュアやアクリルスタンドなどのグッズを受注生産してくれます。

ただし、使用する画像には著作権・肖像権の問題がないことが前提となっており、商用利用や他人の創作物の無断使用は禁止されています。

特に注目されているのが「推し活」分野での活用です。

Vtuber、創作キャラ、オリジナルのアバターなど、自分だけの推しを形にできることから、ファンアイテムやプレゼント用途として人気が広がっています。

SNSで生成したフィギュア画像を、そのままグッズ化したいというニーズにも応えられる、クリエイターやファンにとって非常に魅力的なサービスです。

実際の手順例(Geminiを使った場合)

- GeminiのWebアプリまたはAIアシスタントを開き、「画像生成モード」または「マルチモーダルモード」に切り替えたうえで、作成したい素材(PNGまたはJPG形式の画像)をアップロードします。このとき、人物イラスト・キャラクター・ペットなど正面を向いた構図の画像が推奨されます。

- 上記で紹介した英語プロンプトを入力します。さらに細かく調整したい場合は、「背景をグラデーションに」「キャラ名をカタカナで中央下に表示」など、追加のプロンプトを並列で書くこともできます。パッケージ風デザインや光沢感のスタイルを細かく指定することで、よりリアルで高品質な仕上がりになります。

- AIが画像を処理し始め、数十秒〜1分ほどで生成が完了します。この工程は自動で行われ、進行中の状態が画面上に表示されます。複数候補が出力される場合もあり、気に入ったものを選ぶことができます。

- 生成された画像を保存し、SNS(XやInstagramなど)にそのまま投稿するのはもちろん、Microsoft Copilot 3Dへ転送して立体化するステップに進むこともできます。3Dモデルとして保存しておけば、後からプリント出力やVR/AR展示にも活用できます。

※「三面図で生成」「背景の色変更」「パッケージ裏にプロフィール表示」などのオプションは、プロンプトを調整することで反映可能です。英語で丁寧に指定するほど、意図した仕上がりに近づけることができます。

フィギュア画像を綺麗に作るコツ

正面・高解像度の素材画像を用意することは基本中の基本です。

できれば解像度はフルHD以上(1920×1080ピクセル)を目安にすると、AIがディテールを正確に認識しやすくなります。

また、被写体の顔や体の輪郭が明確で、影やブレのない画像が望ましいです。

背景はできるだけ無地や薄い色を選ぶようにすると、AI処理後に人物やキャラクターが引き立ち、パッケージデザインとしての完成度が高まります。

特に白や薄いグレー、ペールブルーなどは汎用性が高く、どのスタイルにもマッチしやすいです。

背景の模様が複雑すぎると、フィギュアの輪郭や影が不自然になるケースもあるため注意が必要です。

同じ素材画像を用いて複数回AI生成を行うことで、生成結果にバリエーションが生まれます。

AIは毎回異なる解釈や光の処理を行うため、3〜5回ほど試してみて、ベストなものを選ぶのが理想的です。

さらに気に入った出力結果を元に再生成をかけることで、細部まで理想に近づけることも可能です。

SNSでシェアする際は、視認性と画面構成を意識しましょう。

16:9の比率(例:1920×1080や1200×630)に調整すると、X(旧Twitter)やInstagramなどのプレビュー表示でも綺麗に表示されます。

文字やロゴを入れる場合は中央ではなく下部や端に配置することで、画像全体の印象を崩さず投稿できます。

著作権や使用上の注意点

他人の作品やキャラクターを無断で使用することは、著作権法に抵触する可能性があります。

たとえ個人のSNSアカウントであっても、無許可で二次創作や加工を行い公開することにはリスクが伴います。

特に企業キャラや有名作品の素材を使用した場合、権利者から削除要請や警告が届く可能性もあるため、十分注意しましょう。

AIを使った画像生成や加工は、その創作物の著作権が不明瞭になりがちです。

しかし、商用利用を考える場合には、使用しているAIツール自体の利用規約やライセンス範囲を必ず確認することが重要です。

たとえば、無料プランでは商用利用不可、有料プランでは一部の使用が認められているなど、サービスごとに規定が異なります。

また、生成された画像が第三者の権利を侵害していないか、事前にチェックする配慮も必要です。

DMMなどのオンデマンドグッズ注文サービスでは、アップロードされた画像が著作権や肖像権を侵害していないことを前提としています。

そのため、自作のイラストや撮影した写真、あるいはライセンス契約に基づいて利用を許可された素材に限って使用することが可能です。

万が一、権利侵害が発覚した場合には、制作が中止されたり、損害賠償を求められるリスクもあるため注意が必要です。

まとめ

スマホアプリひとつで、誰でも簡単にフィギュア風画像が作れる時代が到来し、日常のひとコマや創作物をまるで商品化されたかのように表現できるようになりました。

操作がシンプルなBeauty CamやYouCam AI Proといったスマホアプリから、細部までこだわった画像生成が可能なGeminiや、2D画像を3Dモデル化できるMicrosoft Copilot 3Dまで、目的やスキルに応じた選択肢が豊富に用意されています。

画像生成→立体モデル化→3Dプリントによる実物フィギュア化まで、一貫したワークフローが整ってきており、個人でも手軽に“創作をかたちにする”体験が可能です。

こうした技術の進化により、「AIフィギュア化」は単なるSNS映えを超えて、自己表現の新たなスタイルとして確立されつつあります。

今後はファンアートやグッズ制作にとどまらず、教育、展示、さらにはメタバース・AR分野への応用も期待されます。

誰もが“自分だけのフィギュア”を持てる未来が、すぐそこまで来ているのです。