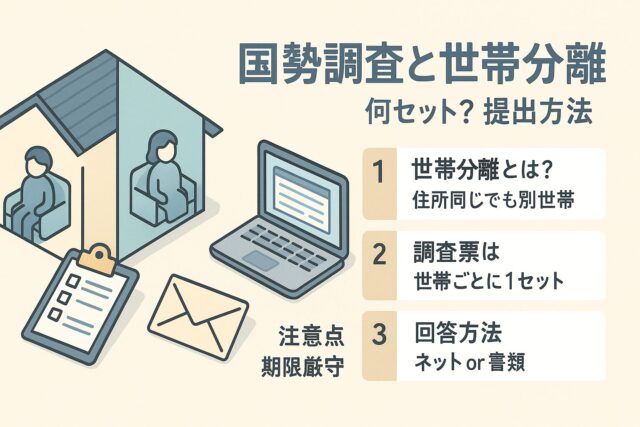

国勢調査は5年ごとに実施され、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる重要な調査です。しかし、同じ住所で暮らしていても「世帯分離」をしている場合には、調査票が何セット必要なのか、どのように提出すれば良いのか迷う方も多いでしょう。この記事では、世帯分離と国勢調査の関係についてわかりやすく解説し、スムーズに回答を進めるための注意点を紹介します。

この記事でわかること

- 世帯分離の基本と国勢調査での扱い

- 世帯分離した場合の調査票の配布ルール

- インターネット回答や書類提出時の注意点

- 提出期限を守るための工夫と対策

国勢調査における世帯分離の基本

国勢調査は、日本に住むすべての人を対象とする大規模な調査であり、国の政策や地域の施策に役立てられる重要なものです。この調査では「世帯」を単位として回答を求められるため、世帯の定義や扱い方を正しく理解しておくことが大切です。特に一つの住所に複数の世帯が暮らしているケース、いわゆる「世帯分離」をしている家庭では、「書類が1セットで良いのか、それとも複数必要なのか」と疑問を抱く方が少なくありません。国勢調査の基本的な仕組みを理解していないと、書類の記入や提出に迷う可能性があるのです。そこでまずは、世帯分離とは何を意味するのか、国勢調査における世帯の考え方、そして同一住所でも世帯が分かれるケースについて整理していきましょう。

世帯分離とは何を意味するのか

世帯分離とは、同じ住所に住んでいても生活費や家計を別にし、食事や生活の管理を独立して行っている世帯を区別することを指します。たとえば、親世帯と子世帯が同じ家に住んでいても、食費や生活費を完全に分けている場合は「別世帯」として扱われます。逆に同じ屋根の下で暮らしていても、家計を一つにして食事も共にしているならば、形式上の住民票が分かれていても「一つの世帯」とみなされることがあります。国勢調査では、あくまで生活実態を基準に世帯を区別するため、単に住民票が分かれているかどうかだけでは判断されません。この点を誤解してしまうと、回答の際に戸惑うことになります。したがって、世帯分離をしているかどうかは「経済的に独立しているか」「食事を別にしているか」といった実際の暮らしぶりを基準に考える必要があるのです。

国勢調査での世帯の数え方

国勢調査における「世帯」は、単に住民票の記載上の区分だけではなく、実際の生活実態に基づいて判断されます。たとえば、同じ家に暮らしていても食事を一緒にとり、収入や支出を共有している場合は「1世帯」となります。反対に、生活費や食事が別々であれば、住民票の記載にかかわらず「別世帯」としてカウントされます。この「生活を共にしているかどうか」という視点が、国勢調査の大きな特徴です。つまり、形式的な届け出よりも、現実の暮らしを重視して調査が行われているのです。世帯分離をしているかどうかを迷った場合には、「普段の食事」「家計のやりくり」「住居スペースの共有度合い」などを目安に考えると良いでしょう。国勢調査は正確な統計を得るための調査なので、実態に即した回答を心がけることが重要です。

同一住所で世帯が分かれるケース

同じ住所に住んでいても、複数の世帯として扱われるケースは少なくありません。典型的なのは、二世帯住宅に親世帯と子世帯が暮らしている場合です。たとえば、1階に両親、2階に子ども夫婦が生活し、それぞれの家計や食事を分けているならば「別世帯」として国勢調査に回答することになります。また、兄弟や友人同士が一つのアパートや一軒家をシェアしている場合も、それぞれの生活が独立していれば別世帯とされます。さらに、単身赴任で一時的に離れて暮らしている家族がいても、生活費や食事を共有していないなら独立した世帯と見なされることがあります。このように、同一住所でも「生活実態」によって世帯数が変わるため、自分たちの暮らしがどのように整理されるのかを正しく理解しておくことが大切です。

世帯分離した場合の国勢調査書類

国勢調査は「世帯」を単位として実施されるため、世帯分離をしている場合には書類の配布や提出方法も世帯ごとに異なってきます。たとえば、同じ住所であっても世帯が別れていれば、それぞれの世帯に1セットずつの調査票が用意されます。この点を理解していないと「同じ家に住んでいるから1つで良いのでは?」と誤解し、提出漏れや記入ミスにつながることもあります。国勢調査は国の重要な統計を得るために行われているため、回答が世帯ごとに確実に行われなければなりません。特に二世帯住宅や同居している親族がいる場合、または生活を分けている下宿人やシェアハウスなどのケースでは、書類の数や受け取り方法を正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、世帯ごとに届く仕組みや、配布された書類の確認方法、そしてインターネット回答の場合にどのように対応するのかを整理していきます。

書類は世帯ごとに届く仕組み

国勢調査の調査票は、あくまで「世帯単位」で配布されます。つまり、同じ住所に住んでいたとしても、世帯分離をしていればそれぞれ独立した世帯として扱われ、それぞれに調査票が1セットずつ配布されます。例えば、親世帯と子世帯が同じ建物に住んでいる場合、世帯が分かれていると判断されれば、それぞれのポストに別々に書類が届くか、調査員から直接手渡されます。調査票は世帯ごとに固有の番号が付与されており、提出の際にはその番号で管理されるため、1世帯につき1つの調査票で回答することが原則です。そのため、同じ住所だからといって「一つで足りる」と考えてしまうと、もう一方の世帯の回答が欠けてしまい、調査結果に誤差が生じることになります。世帯ごとの配布であることを理解し、自分の世帯に対応する調査票を受け取ったかどうかを必ず確認することが大切です。

書類のセット数と受け取りの注意点

世帯分離をしている場合、調査票は世帯ごとに1セットずつ配布されます。したがって、同じ住所であっても世帯の数が2であれば、調査票も2セット届くという仕組みです。このとき注意したいのは、受け取りの段階で「自分の世帯に該当する書類」をしっかり確認することです。例えば、二世帯住宅やアパートのように複数の世帯が同じ住所を共有している場合、配布が一度に行われることもあり、誤って他の世帯の調査票を受け取ってしまう可能性があります。調査票には世帯を識別するための番号が記載されており、それをもとに管理されています。そのため、配布時に誰がどの調査票を受け取ったかをきちんと確認することが必要です。また、万一書類が届かない場合や不足している場合は、地域の調査員や役所に問い合わせることで追加の対応が可能です。国勢調査は世帯単位で確実に集計することが目的ですから、受け取りの段階から間違いがないようにすることが重要です。

インターネット回答の場合の扱い

近年の国勢調査では、紙の調査票に加えてインターネットでの回答が推奨されています。世帯分離している場合も、この仕組みは同様であり、それぞれの世帯に専用のログイン情報が記載された案内が届きます。このログイン情報を用いて世帯ごとにオンラインで回答することで、紙の調査票を郵送する手間を省くことができます。注意点としては、複数の世帯が同じ住所に暮らしている場合、案内状がそれぞれに届くため、ログイン情報を混同しないように管理する必要があることです。万一、複数の世帯で一つのログイン情報を使ってしまうと、正しい統計が得られなくなり、後日修正や再提出が求められることもあります。また、インターネット回答を選んだ場合でも、世帯ごとの回答が完了していないと提出したことにならないため、必ずそれぞれの世帯で入力を終えることを確認することが大切です。紙よりも便利ではありますが、世帯単位であることを忘れずに利用することが求められます。

国勢調査の提出方法と注意点

国勢調査は、配布された調査票を受け取っただけでは完了せず、必ず回答して提出することが必要です。提出方法には、インターネットでの回答、紙の調査票を郵送する方法、調査員へ直接手渡す方法などがあり、世帯の事情に合わせて選択することができます。いずれの方法でも大切なのは、世帯単位で回答を済ませること、そして期日を守って提出することです。特に世帯分離をしている家庭では、同じ住所だからといって一つだけ提出すれば良いと誤解してしまうケースがあり、結果的に提出漏れが起こることがあります。また、調査票の記入内容が不明確であったり、インターネット回答を複数世帯で混同してしまったりすると、後日確認が必要になることもあります。国勢調査は日本全国で実施される大規模調査であり、一つひとつの回答が正しい統計の基盤になります。そのため、正しい提出方法を理解し、注意点を押さえておくことがとても大切です。ここでは、世帯ごとの提出ルール、混同しやすいポイント、そして期限を守る工夫について解説していきます。

世帯ごとの提出ルール

国勢調査の最も重要な原則は「世帯ごとに必ず提出する」という点です。住所が同じでも、生活実態が分かれている世帯はそれぞれに調査票が配布されているため、各世帯で回答を完了しなければなりません。例えば二世帯住宅の場合、親世帯と子世帯が独立して暮らしていれば、調査票は2セット届き、それぞれに回答して提出することになります。ここで注意すべきは、複数世帯があるにもかかわらず「代表して1つだけ提出すれば良い」と考えてしまうケースです。これでは一方の世帯が統計上欠落してしまい、地域や国全体のデータに誤差が生じることになります。また、インターネット回答の場合も同じで、世帯ごとに割り当てられたIDとパスワードを使ってログインし、個別に回答を送信する必要があります。世帯単位での提出が守られていなければ、調査は正確に集計されないため、このルールを正しく理解することが大前提となります。

提出時に混同しやすいポイント

国勢調査の提出では、特に同一住所に複数の世帯が暮らしている場合に混同が起こりやすいです。例えば、二世帯住宅やシェアハウスのように複数の世帯が同じ建物を利用している場合、それぞれの世帯に調査票やインターネット回答用のIDが配布されますが、うっかり他の世帯の調査票を使ってしまったり、IDを取り違えて入力してしまうことがあります。このような混同が生じると、正しい世帯データとして集計されず、後日再提出を求められるケースもあります。また、紙の調査票での提出の場合、家族全員を1枚の調査票に記入するルールがあるため、別世帯の情報を誤ってまとめてしまうケースにも注意が必要です。国勢調査は世帯ごとの生活実態を把握することが目的なので、世帯の区分を正しく意識して回答することが大切です。受け取った書類やIDは必ず確認し、同居する他世帯と混同しないよう事前に話し合って整理しておくと安心です。

提出期限を守るための工夫

国勢調査は決められた期間内に必ず提出しなければならない調査です。世帯分離をしている場合、複数の世帯が同じ住所で暮らしているため「誰がもう提出したのか」「まだ未提出なのか」と混乱が起きやすく、気づかないうちに期限を過ぎてしまうリスクがあります。これを防ぐためには、まず各世帯で調査票の受け取りと回答の進捗を確認し合うことが有効です。さらに、インターネット回答を利用すれば、郵送のタイムラグがなく、思い立った時にすぐ提出できるため、期限内に確実に終えることができます。また、紙の調査票を利用する場合は、締め切り直前ではなく余裕を持って郵送することが大切です。提出期限を守らないと、調査員からの追加訪問や問い合わせが入ることもあり、余計な手間につながります。世帯ごとに「誰がいつ提出するか」を共有し、できるだけ早めに対応することが、スムーズな提出とトラブル防止につながります。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 国勢調査は世帯単位で回答する仕組みである

- 世帯分離とは家計や食事が独立している状態を指す

- 同じ住所でも生活が別なら別世帯として扱われる

- 世帯ごとに調査票が1セットずつ配布される

- 書類が不足した場合は調査員や役所に連絡できる

- インターネット回答は世帯ごとにIDが配布される

- 調査票やIDを取り違えると再提出が必要になる

- 複数世帯が同居している場合は事前に確認が重要

- 提出はインターネット、郵送、手渡しの方法がある

- 提出期限を守るためには世帯間で進捗共有が有効

国勢調査は、国の施策や地域の発展に欠かせない基礎データを得るための大切な取り組みです。特に世帯分離をしている家庭では「同じ住所だから1つでよい」と誤解しがちですが、生活実態に基づいて世帯ごとに回答する必要があります。正しく理解し、期限内に提出することで、国勢調査がより正確で役立つ統計となります。