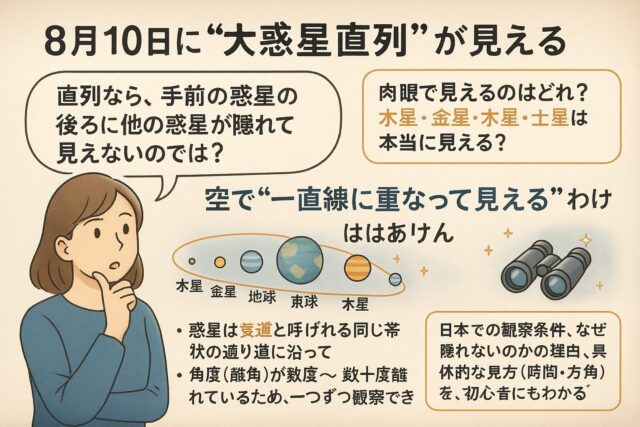

「8月10日に“大惑星直列”が見える」と聞いて、

- 直列なら、手前の惑星の後ろに他の惑星が隠れて見えないのでは?

- 肉眼で見えるのはどれ? 水星・金星・木星・土星は本当に見える?

- いつ・どの方角を見ればいい? 日本でも見られる?

と疑問に感じた人は多いはず。結論から言うと、空で“一直線に重なって見える”わけではありません。惑星は黄道と呼ばれる同じ帯状の通り道に沿って“同じ方向に並ぶように見える”だけで、角度(離角)が数度〜数十度離れているため、一つずつ観察できます。本記事では、日本での観察条件、なぜ隠れないのかの理由、具体的な見方(時間・方角・機材)を、初心者にもわかる言葉で整理します。

はじめに

現象の正体

“大惑星直列”は天文学の厳密な定義ではなく、一般的な用語として使われています。これは、太陽系の惑星が黄道と呼ばれる空の帯状のラインに沿って、見かけ上整然と並んでいるように見える現象を指しています。実際には、各惑星は異なる距離や角度で配置されており、地球から見るとその角度(離角)に差があるため、全てが一点に重なるようには見えません。

見える可能性

肉眼で見つけやすい本命の惑星としては、金星・木星・土星の3つが挙げられます。いずれも明るく、観察しやすい天体です。加えて、条件が良ければ水星も見ることができますが、これは太陽の近くにあるため高度が低く観測時間が非常に短いという制約があります。

一方、光学機材を使用することで観察可能な天体には、天王星と海王星があります。これらは非常に暗いため、口径のある双眼鏡や望遠鏡が必須であり、また観察するには天体の位置を正確に把握するための星図やアプリの活用も推奨されます。

日本での観察タイミングの目安

日本では、最も惑星観察に適している時間帯は夜明け前の60〜90分です。この時間帯になると、東の空に金星・木星・水星が昇ってきます。特に金星と木星は明るく、見つけやすいです。土星は前夜から既に上っており、夜半から明け方にかけて南東方向の中空に見えます。視界が開けた場所では、比較的簡単に肉眼でも捉えられるでしょう。

月明かりの影響

天体観測をするうえで無視できないのが月の明るさです。満月に近い日では空全体が明るくなり、暗い星が見えにくくなるため、惑星の観察にも支障をきたします。ただし、中旬以降にかけて月が欠けていく(下弦→新月)ため、条件は徐々に改善していきます。できれば月明かりの少ない日を選ぶことが、よりクリアな視界で観察するコツになります。

要点:“直列”≠“重なる”。 黄道に沿って整列しているように“見える”ものの、実際にはそれぞれの惑星の間には明確な角距離が存在します。つまり、視覚的には並んでいても互いに隠し合うことはほとんどなく、個別に観察できるのがこの現象の特徴です。

詳細解説

1) なぜ“直列”でも隠れないの?(やさしい幾何学)

- 地球からの投影の話:私たちは3次元の太陽系を2次元の天球(空のスクリーン)に投影して見ています。惑星が“同じ方向”にあっても、ほんの数度の上下・左右のズレ(=角距離)があれば別々の位置として見えます。

- 黄道面と軌道傾斜:すべての惑星は“だいたい”同じ平面(黄道面)を回りますが、完全一致ではなく数度傾いているため、天球上では上下(黄緯)のズレが生じます。これが重ならない第1の理由。

- “隠れる”ための条件は超厳しい:ある惑星が別の惑星を隠すには、

- 地球—手前の惑星—奥の惑星がほぼ完全一直線に並び、

- しかも手前の惑星の見かけの大きさが奥を覆うほど超ピンポイントに一致

…という極端な条件が必要。これは**惑星相互の掩蔽(えんぺい/食)**と呼ばれ、数十年〜数百年に1度級の超レア現象です。

- 日常的なのは“接近”や“合”:空で数度以内に近づく現象(接近・合)は比較的起こりますが、重なって隠す(掩蔽)とは別物。多くの“直列”報道はこの接近が複数同時期に起きて見かけ上並ぶことを指します。

2) 8月10日前後の並び方(日本での見え方の型)

- 東の低空:明け方、金星と木星が目立つ“二つの明るい点”として並び、その近くに水星(太陽に近いので低空)。

- 南〜南東:土星は夜半以降に高く、安定して明るいため見つけやすい。

- 光学機材ゾーン:天王星(目安6等級)、海王星(目安8等級)は暗いので、7×50/10×50 双眼鏡や小型望遠鏡(口径60mm〜)で導入。

- 月の影響:満月期はコントラストが下がります。中旬にかけて月齢が進むほど有利。

3) 肉眼で見える/見えないの線引き(明るさの根拠)

- 金星:超高輝度(“明けの明星”)。

- 木星:-2等級前後のことが多く、目視で存在感大。

- 土星:0等級前後。空が暗ければわかりやすい。

- 水星:明るいが太陽に近く低空限定で難物。最大離角前後が狙い目。

- 天王星:暗所+良視力でギリ肉眼級とされますが、双眼鏡推奨。

- 海王星:肉眼不可。双眼鏡〜望遠鏡で星図どおりに辿るのが基本。

まとめ:“見える/見えない”は等級だけでなく、高度・透明度・月明かり・街明かり・観察者の経験で大きく変動します。

観察方法(初心者向け・日本仕様)

まずは“時間”を決める

ベスト帯:夜明け前 90〜60分(気象条件に左右されにくい目安)。この時間帯は空が最も暗く、惑星が見つけやすいゴールデンタイムです。

理由:東の低空に金星・木星・水星がそろい、空がまだ十分暗い。太陽高度が上がると水星はすぐに埋もれ、空も青みがかって観察が困難になります。特に水星は日の出直前にわずかな時間しか姿を現さないため、数分単位の観測計画がカギとなります。可能であれば、日の出時刻を調べてアラームを30分おきにセットするのもおすすめです。

見る“方角”と“空の条件”

方角:東〜東北東の低空(金星・木星・水星)、南〜南東のやや高い位置(土星)。惑星は黄道に沿って分布しており、時刻によって位置が徐々に変わっていきます。

ロケーション

- 東の地平線が建物や山で遮られない開けた場所を選ぶことが最優先です。

- 街明かりが少ない方角が理想。都市部ではビルの谷間でも一部観察は可能ですが、郊外や海辺・高原・河川敷などがベストです。

- 薄雲・もや・大気汚染などは低空の惑星を隠しやすく、透明度が重要。特に梅雨明けや台風通過後などの空気が澄んだ朝は好条件になりやすいです。

機材と導入テク

双眼鏡:まずは7×50か10×50。明るさと視野の広さのバランスが良く、初心者にも扱いやすいモデルです。軽量タイプであれば手ブレも少なく、持ち運びにも便利です。

望遠鏡:口径60〜80mmの屈折式望遠鏡でも、金星や土星の観察には十分。低倍率(20〜40倍程度)のアイピースでまず広く視野を確保し、対象を導入してから徐々に倍率を上げるとスムーズに観察できます。惑星によっては、模様や輪の存在も感じられ、より深い観察が楽しめます。

星図アプリ:Star Walk 2やSkySafariなど日本語対応の星図アプリを使えば、天体の位置をリアルタイムで把握できます。特に天王星・海王星は目視できないため、正確な位置情報とアプリ上の星図によるサポートが不可欠です。AR機能を活用すると空にかざすだけで導入がスムーズになります。

FAQ(追加情報)

Q1. “直列”は正式用語?

A. 一般向けの通称です。科学的な定義ではなく、天文学的には接近(合)や惑星集合、整列といった用語のほうが適切です。報道や一般向け解説では“直列”と表現されますが、厳密には同一直線上に完全に並ぶという意味ではないことを理解しておくと混乱を避けられます。

Q2. 本当に隠れる(掩蔽)は起こる?

A. 理論上は起こり得ますが、現実的には非常に稀な現象です。惑星同士の掩蔽(えんぺい)は、非常に正確な一直線上に配置され、かつ見かけの大きさと位置が合致する必要があり、数十年から数百年に一度あるかないかというレベルです。そのため、今回のような“直列”とは全く別の現象として考える必要があります。

Q3. 日本ならどこでも同じに見える?

A. 全体の“並び”は全国共通ですが、実際の観測条件には差があります。たとえば、日の出時刻が早い東日本では惑星の高度が低くなりがちですし、都市部では建物や光害により低空が見づらいこともあります。逆に、郊外や海辺、山間部では低空の視界が確保しやすく、より鮮明に観察できます。

Q4. 目印は?

A. 最初に探すなら断然金星。非常に明るく輝いており、“明けの明星”と呼ばれるだけあって視認性抜群です。金星を見つけたら、その近くのやや暗めの光点が木星であることが多く、さらに地平線に近い位置には水星が控えています。南東側のやや高い位置には土星が見えるはずです。

Q5. スマホで撮れる?

A. 条件次第で撮影可能です。スマホの広角レンズでも、金星と木星のような明るい2点は写りやすいです。撮影のコツとしては、三脚や固定台にスマホをセットし、セルフタイマーを使うことで手ブレを防げます。また、カメラアプリの露出補正をやや暗めに設定すると、星の光が白飛びしにくくなります。星座アプリと併用すると構図も決めやすくなります。

Q6. 地球への影響(地震など)は?

A. 惑星直列と災害の関連を示す科学的な証拠は一切ありません。古くからオカルト的に語られることはありますが、現在の天文学や地球物理学の知見では、惑星配置が地震や異常気象を直接引き起こすメカニズムは確認されていません。したがって、今回の直列を不安視する必要はまったくありません。安心して天体観測を楽しみましょう。

まとめ(結論+次の行動)

- 結論:8月10日前後に観察される“直列”現象は、天文学的に言えば黄道という帯状の空の通り道に、複数の惑星が同一方角に並んで見える“見かけの整列”です。これは惑星の公転軌道がほぼ同一平面にあるために起こりますが、実際には各惑星の軌道にはわずかな傾き(軌道傾斜)や角度のズレ(離角)が存在するため、完全に一直線に並ぶことは稀です。したがって、惑星同士が互いを隠し合うような“重なり”は基本的に起こらず、地上からはそれぞれの惑星が独立して観察可能となります。今回の直列は、まさにその代表例といえるでしょう。

- 次の行動:

- 夜明け前90〜60分の間に観測をスタートし、まずは肉眼でも明るく見える金星と木星のペアを発見してみましょう。どちらも非常に目立つため、天体観測初心者にとっても良い導入になります。

- 水星の観測にチャレンジしてみてください。水星は太陽の近くを公転しているため、高度が低く観測時間が短いですが、低空が開けた東の地平線が見渡せる場所であれば見つけられる可能性があります。できれば双眼鏡も併用しましょう。

- 土星の観察にも挑戦してみてください。明るさに加え、望遠鏡や双眼鏡で観察すると、その特徴的な環(リング)がほんのりと楕円形に見えてくるため、天体観測の醍醐味が感じられます。口径60mm程度でも雰囲気を楽しめます。

- よりディープに楽しみたい方は、天王星や海王星の観測に挑戦してみましょう。これらの惑星は暗く、肉眼での観察はほぼ不可能ですが、高倍率の双眼鏡や望遠鏡、そして事前に星図やアプリを活用して位置を把握しておくことで導入が可能になります。天体観測アプリを使いながら少しずつ空に慣れていくのもおすすめです。