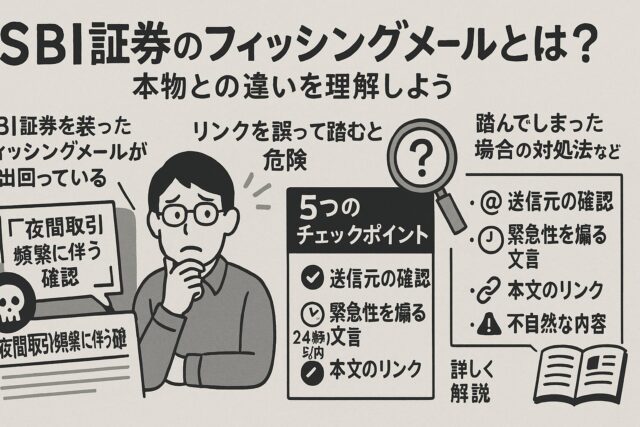

SBI証券を装ったフィッシングメールが、最近投資家の間で頻繁に出回っています。

特に「夜間取引頻繁に伴う確認」という件名のメールは典型的な手口で、多くの人が不安に感じています。

本物か偽物かを見分けるポイントを知らないと、誤ってリンクを踏み、ログイン情報を盗まれる危険があります。

この記事では、SBI証券公式メールとの違いや、実際に出回っている偽メールの特徴、そして5つのチェックリストをわかりやすく解説します。

さらに、万一リンクを踏んでしまった場合の緊急対処フローや、普段からできる予防習慣についても詳しく紹介。

この記事を読めば、不審なメールに惑わされることなく、安心して資産を守れるようになります。

SBI証券のフィッシングメールとは?本物との違いを理解しよう

SBI証券をかたるフィッシングメールは、実際の通知メールを装って利用者を偽サイトに誘導する詐欺手口です。

特に「夜間取引頻繁に伴う確認」など、不安を煽る件名が特徴で、多くの投資家に届いています。

ここでは、こうしたメールの正体と、本物のSBI証券公式メールとの決定的な違いを整理していきましょう。

最近増えている「夜間取引頻繁に伴う確認メール」の正体

この件名のメールは、SNSやQ&Aサイトでも多数の報告があり、ほぼ間違いなくフィッシングメールとされています。

送信元は「info@〜.co.jp」などの不審なドメインで、公式の「@sbisec.co.jp」ではありません。

リンクをクリックさせて偽サイトに誘導し、ログイン情報を盗むのが狙いです。

| 特徴 | 不自然な点 |

|---|---|

| 件名「夜間取引頻繁に伴う確認」 | 不安を煽る典型的な詐欺パターン |

| 送信元「info@〜.co.jp」 | 公式ドメインではない |

| 本文にログインURL | 金融機関は記載しない |

本物のSBI証券メールに必ずある特徴とは

SBI証券が公式に送信するメールには、共通した特徴があります。

まず、送信元アドレスは必ず「@sbisec.co.jp」です。

また、本文に直接ログインURLを記載せず、利用者に公式サイトやアプリからのアクセスを促します。

期限を強調する表現や「今すぐログインしてください」といった脅迫的な文言は公式メールには存在しません。

| 本物の特徴 | 理由 |

|---|---|

| @sbisec.co.jp ドメイン | 公式ドメインのみ使用 |

| ログインURLなし | 安全のため記載しない |

| 冷静な表現 | 脅迫的な言葉を使わない |

怪しいSBI証券メールを見抜く5つのポイント

「これは本物かもしれない」と迷ったときに役立つのがチェックリストです。

この5つを確認すれば、フィッシングメールかどうかをかなりの精度で見抜くことができます。

一緒に順番に見ていきましょう。

送信元アドレスの確認方法

まずはメールアドレスをチェックしましょう。

本物なら必ず「@sbisec.co.jp」で終わります。

少しでも違うドメインなら、即フィッシングと疑ってOKです。

メール本文に潜む「緊急性を煽る表現」

「24時間以内にログインしてください」「至急対応を」などの言葉は要注意です。

利用者の焦りを利用してクリックさせるのが典型的な手口だからです。

冷静に内容を確認することが大切です。

ログインURLの有無に注目

公式のSBI証券はメール本文にログインURLを絶対に記載しません。

URLが貼られていたら、それは偽物の可能性が極めて高いです。

リンクをクリックしてはいけません。

| チェック項目 | 本物 | 偽物 |

|---|---|---|

| 送信元アドレス | @sbisec.co.jp | @〜.co.jpなど |

| 緊急性の強調 | なし | 「至急」「24時間以内」など |

| 本文にURL | なし | あり |

不自然な日本語や取引情報の記載

句読点の位置やスペースの使い方が不自然な場合も多いです。

また「◯◯株を大量購入しました」と個別取引情報を本文に書くことも公式メールではありません。

少しでも違和感を覚えたら注意が必要です。

複数当てはまればフィッシング確定

上記のポイントのうち3つ以上当てはまる場合は、ほぼ確実にフィッシングメールと考えて問題ありません。

疑わしい場合はリンクを開かず、すぐ削除するのが最善です。

実際に出回っているフィッシングメールの具体例

実際に確認されたフィッシングメールには、いくつかの共通したパターンがあります。

ここでは、典型的な偽メールの文面や、利用者から報告されている事例を紹介します。

自分の受け取ったメールと照らし合わせて確認してみましょう。

典型的な偽メールの文面とその不自然さ

偽メールには「取引状況に異常がありました」「夜間取引の頻度が通常と異なります」などの表現が使われています。

一見もっともらしいですが、冷静に見ると不自然な部分が多いです。

特に本文内に直接ログインURLが記載されている場合は要注意です。

| 偽メールの表現 | 不自然な理由 |

|---|---|

| 「夜間取引頻繁に伴う確認」 | 投資家を不安にさせる典型的な詐欺ワード |

| 「東京急行電鉄(9005)を大量購入」 | 公式メールで個別取引情報を記載することはない |

| 「口座管理にログインして…」 | 金融機関はログインURLを埋め込まない |

SNSやQ&Aサイトで報告されている事例

TwitterやYahoo!知恵袋などでも、同じ件名・本文のメールを受け取ったという報告が多数寄せられています。

中には、SBI証券の口座を持っていない人にも送られている事例が確認されています。

口座未保有者に届く時点で、正規の通知メールではないと断定できます。

もしフィッシングメールのリンクを踏んでしまったら

「うっかりクリックしてしまった…」そんなときも慌てず冷静に対応すれば、被害を最小限に抑えられます。

ここでは、実際にリンクを踏んでしまった場合の緊急対応フローを紹介します。

手順に沿って確実に実行しましょう。

直後に行うべき緊急対応フロー

まずはネット接続を遮断し、不審なサイトを閉じましょう。

スマホやPCを機内モードにするのが手っ取り早い方法です。

その後、落ち着いて別のデバイスから公式サイトにアクセスしてください。

| ステップ | 対応内容 |

|---|---|

| 1 | 機内モードにしてネット接続を遮断 |

| 2 | 不審なサイトを即閉じる |

| 3 | 別デバイスから公式サイトにアクセス |

パスワード・認証情報の変更と確認方法

公式サイトにログインできる場合は、すぐにパスワードを変更しましょう。

可能であれば二段階認証の設定を強化してください。

また、取引履歴や出金履歴をチェックし、見覚えのない操作がないかを確認することが大切です。

サポート窓口や相談機関の活用法

万一不正な操作が確認された場合は、SBI証券のサポート窓口にすぐ連絡しましょう。

さらに、IPA(情報処理推進機構)の「情報セキュリティ安心相談窓口」も利用できます。

専門機関に相談することで、被害を最小化できる可能性が高まります。

| 相談先 | 連絡先 |

|---|---|

| SBI証券 インターネット取引サポートデスク | 0120-104-214(平日8:00〜18:00) |

| IPA 情報セキュリティ安心相談窓口 | 03-5978-7509(平日9:00〜17:00) |

普段からできる安全対策と予防習慣

フィッシングメールは完全に防ぐことはできませんが、日常的な習慣で被害を大きく減らせます。

ここでは、投資家が普段から取り入れるべき安全対策を整理しました。

日常生活に取り入れやすいものばかりなので、ぜひチェックしてください。

公式アプリ・ブックマークからのログイン徹底

SBI証券の利用は、必ず公式アプリや自分で登録したブックマークから行いましょう。

メール内のリンクはクリックせず、アプリやブラウザの「お気に入り」経由でアクセスするのが鉄則です。

これだけでも大半のフィッシング被害は防げます。

二段階認証と端末管理の見直し

パスワードに加えて二段階認証を設定しておくと、仮に情報を盗まれても不正ログインを防ぎやすくなります。

特にFIDO認証やSMS認証は有効なセキュリティ手段です。

さらに、普段使わない端末の登録を解除することで安全性を高められます。

| 設定項目 | メリット |

|---|---|

| 公式アプリ利用 | リンク踏み被害を回避 |

| 二段階認証 | パスワード流出時の防御 |

| 端末管理 | 不正利用リスクを減少 |

不審な取引があった場合の連絡先

万一「知らない取引がある」と感じたら、すぐにSBI証券のサポートに連絡しましょう。

連絡先はインターネット取引サポートデスク(0120-104-214)です。

早期対応が被害を最小化する鍵になります。

まとめ:SBI証券のフィッシングメールから資産を守るために

ここまで解説してきた内容を整理すると、フィッシングメールを見抜くポイントと安全対策が明確になります。

最後に、実践すべき習慣をもう一度確認しましょう。

日常的に意識しておくことで、大切な資産を守れます。

本物と偽物を見分けるチェックリスト

差出人が公式ドメインかどうか、本文にログインURLが含まれていないか、緊急性を強調していないか。

この3点をまず確認するだけで、大半のフィッシングメールは見抜けます。

3項目以上当てはまれば偽物と判断して問題ありません。

早めの対応で被害を最小化する方法

もし誤ってリンクを開いたり情報を入力してしまっても、すぐにパスワード変更とサポートへの連絡を行えば被害は最小限にできます。

また、IPAなどの相談窓口も積極的に活用しましょう。

「冷静な行動」と「早めの対応」が最大の防御策です。

| やるべきこと | 効果 |

|---|---|

| 公式アプリ・ブックマーク利用 | 偽サイトへのアクセス防止 |

| 二段階認証の導入 | 不正ログインの阻止 |

| サポート窓口への連絡 | 迅速な被害抑止 |