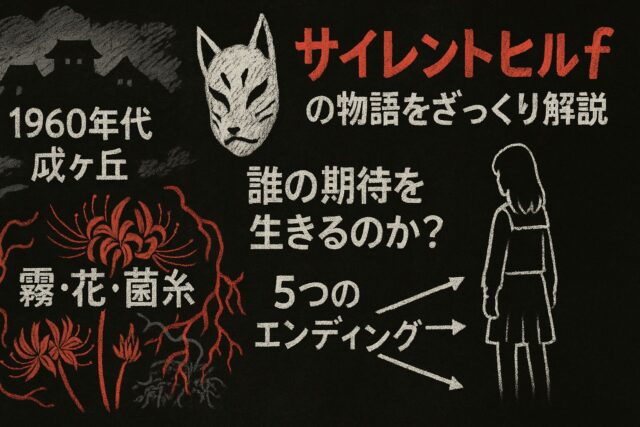

『サイレントヒルf』は、1960年代の日本・戎ヶ丘を舞台に、少女・清水雛子の心の傷と共同体の抑圧を描いたホラー作品です。

霧に覆われた町、赤い花や菌糸の侵蝕、そして彼女を導く狐面――これらは単なる怪異ではなく、雛子が抱えるトラウマや規範への葛藤を象徴しています。

本記事では、物語の流れを整理しつつ、花や霧、狐面が持つ意味を徹底考察。

さらに、5つのエンディングが映す心理的選択や、シリーズ全体との関連性も解説します。

「誰の期待を生きるのか?」――雛子が突きつけられる問いは、私たち自身の生き方を映し返す鏡となるでしょう。

サイレントヒルfの物語をざっくり解説

まずは『サイレントヒルf』の物語を、大まかな流れから整理していきましょう。

本作は、シリーズの伝統を受け継ぎつつ、日本独自の風土や時代背景を取り込んだ特別な一作です。

舞台や登場人物を把握すると、その後の深い考察もぐっと理解しやすくなります。

舞台は1960年代の日本・戎ヶ丘

『サイレントヒルf』の舞台は、1960年代の山間にある町「戎ヶ丘(えびすがおか)」です。

ここは一見すると静かな町ですが、共同体意識が強く、外部の価値観を受け入れにくい閉ざされた環境が広がっています。

この背景が、主人公・雛子が抱える葛藤や孤立をさらに強める要因となっています。

| 要素 | 特徴 |

|---|---|

| 時代設定 | 1960年代の日本 |

| 舞台 | 山間の町・戎ヶ丘 |

| 雰囲気 | 閉鎖的で規範意識が強い共同体 |

主人公・清水雛子と主要人物たち

物語の中心人物は、女子高生の清水雛子です。

彼女は家庭不和や学校での同調圧力に苦しんでおり、その心の傷が物語の基盤を形成しています。

その他の登場人物には、幼なじみの修、同級生の咲子や凜子、そして異界で彼女を導く狐面の存在がいます。

彼らとの関係性が、雛子の選択を大きく左右するポイントとなります。

| キャラクター | 役割 |

|---|---|

| 清水雛子 | 主人公。内面化された葛藤と向き合う |

| 修 | 幼なじみ。雛子を支える存在 |

| 咲子・凜子 | 同級生。社会的同調圧力の象徴 |

| 狐面 | 異界で雛子を導く存在。共同体規範の擬人化 |

霧と花に包まれる異界化の発端

物語が動き出すきっかけは、町が突如として霧に包まれる出来事です。

そこから現れるのが、赤い花や菌糸のような「生体的な侵蝕」です。

この現象は単なる怪奇現象ではなく、雛子が抱える抑圧や罪悪感の具現化として描かれています。

プレイヤーはこの異界を通じて、雛子の内面世界を旅することになるのです。

象徴としての「花」「霧」「狐面」

続いては、『サイレントヒルf』に登場する象徴的なモチーフを深掘りしていきます。

赤い花や霧、狐面といったモチーフは、ただの演出ではなく雛子の心理や社会的背景を映す鏡のような存在です。

それぞれが何を意味しているのかを理解することで、物語の奥行きが見えてきます。

赤い花と菌糸が意味するもの

作中に繰り返し登場する赤い花や菌糸は、彼岸花を想起させる象徴です。

それは死や境界越えのメタファーであり、雛子の心身を侵食していく形で現れます。

嫌悪感を伴う描写でありながらも美しさを帯びるのは、被害と加害、依存と自傷が分かちがたく結びついていることを示しています。

| モチーフ | 象徴するもの |

|---|---|

| 赤い花 | 死・境界・成長の痛み |

| 菌糸の侵蝕 | 抑圧や羞恥が膨らみ、開花する過程 |

霧と異界が映す心の境界

サイレントヒルシリーズでおなじみの「霧」は、本作でも重要な役割を担っています。

霧に覆われた世界は、現実と記憶、過去と現在の境界を曖昧にする空間です。

雛子にとっては、自分のトラウマと対峙せざるを得ない舞台として機能しています。

霧は、逃げ場のない自己対話の場でもあるのです。

狐面と土着信仰の役割

異界で雛子を導く「狐面」は、物語において特に重要な存在です。

狐面は土着信仰や家制度の象徴であり、「従ってしまえば楽になる」という甘美な誘惑を提示します。

異界の鳥居や神社のモチーフと結びつくことで、共同体が個人に押し付ける規範を可視化しています。

狐面の声に従うか、それとも抗うか――その選択は雛子の物語の核心部分に直結しています。

物語の深層テーマを考察する

ここからは、『サイレントヒルf』に込められた深層テーマを掘り下げていきます。

表面的なホラー描写を超えて、本作が問いかけているのは社会構造や人間心理そのものです。

雛子の苦しみを通して見えてくるのは、現代にも通じる普遍的なテーマなのです。

抑圧と内面化された暴力

雛子が抱える苦しみの根底には、家庭や学校といった外部からの抑圧があります。

父権的な価値観や同調圧力によって押し付けられた規範は、やがて彼女の心の中で自己嫌悪や自己破壊の衝動へと変化します。

赤い花や菌糸の侵蝕は、その暴力が内面化された姿を視覚化しているのです。

| 外部からの圧力 | 雛子の内面に生じた変化 |

|---|---|

| 家庭の不和・家制度 | 自己否定・抑圧の受容 |

| 学校の同調圧力 | 孤立感・羞恥心 |

| 共同体規範 | 自己破壊的な衝動 |

選択と自律の物語

物語全体を通じて問われるのは、雛子が「誰の物語を生きるのか」ということです。

狐面は「従うことの楽さ」を囁きますが、それは自分自身の意志を放棄する選択でもあります。

雛子が自らの痛みと向き合い、どのように受け止めるかがプレイヤーに委ねられています。

循環か断絶かという問い

赤い花の繁殖は、暴力や抑圧の連鎖が循環することを象徴しています。

一方で、その繁殖を断ち切る=断絶を選べるかどうかも重要なテーマです。

雛子の物語は、家や共同体の伝統を繰り返すのか、それとも新しい未来を選ぶのかという分岐点に立っているのです。

この問いは、プレイヤー自身の生き方をも照らし返します。

サイレントヒルfのエンディング解釈

『サイレントヒルf』には複数のエンディングが用意されており、それぞれが雛子の心理状態を反映しています。

エンディングに「正解」や「不正解」はなく、プレイヤーがどの選択を納得と感じるかが重要です。

それでは代表的な分岐を整理してみましょう。

5つのエンディングの特徴

本作には大きく分けて5つのエンディングがあります。

それぞれは、雛子が自らの痛みや共同体との関係をどう処理したかを示す比喩的な結末です。

| エンディング | 選択の意味 |

|---|---|

| 狐の嫁入り系 | 共同体の規範を受け入れる=従属 |

| 対峙型 | 過去や痛みと向き合う=断絶 |

| 逃避型 | 現実から目をそらす=停滞 |

| 循環型 | 伝統と暴力を繰り返す=再生産 |

| 解放型 | 自らの意志で選び直す=自律 |

「狐の嫁入り」に象徴される従属の選択

もっとも印象的なエンディングの一つが、「狐の嫁入り」をモチーフにした結末です。

これは、雛子が親や共同体の意向に従い、役割を演じることで生きる選択を象徴しています。

自己を断片化し、他者の期待を演じる人生は、苦痛からの一時的な逃避にはなりますが、根本的な解決にはなりません。

この結末は、雛子の心の弱さと、共同体の強制力を同時に映し出しています。

断ち切りと循環、プレイヤーが映す鏡

他のエンディングでは、過去と対峙し循環を断つ方向性や、逆に逃避や再生産を選ぶ展開も用意されています。

プレイヤーがどの結末を「納得」と感じるかは、その人自身の共同体観や自律観を反映するものです。

つまり、『サイレントヒルf』のエンディングは雛子の物語であると同時に、プレイヤーの物語でもあるのです。

エンディングの分岐条件と取得方法

『サイレントヒルf』のエンディングは、単なる演出ではなくプレイヤーの選択や行動で分岐します。

特定のルートはニューゲームプラスが必須であり、周回を通じて雛子の異なる心理的帰結に触れることができます。

| エンディング | 取得条件の一例 |

|---|---|

| 狐の嫁入り系 | 狐面の導きに従う選択を重ねる |

| 対峙型 | トラウマや記憶に向き合う選択肢を優先する |

| 逃避型 | 重要アイテムを回収せずに進行する |

| 循環型 | 過去を繰り返す選択肢を選び続ける |

| 解放型 | ニューゲームプラスで特定の条件を満たす |

このように、エンディングは「物語の解釈」だけでなく「プレイヤーの行動パターン」にも強く結びついています。

プレイヤーがどのルートを選び取り、どの結末を体験するかは、まさに雛子と同じく「自分の物語をどう生きるか」という問いの体験そのものなのです。

シリーズ文脈から見るサイレントヒルf

ここでは、『サイレントヒルf』をシリーズ全体の流れの中で位置づけてみましょう。

舞台やキャラクターは従来作と異なりますが、根幹にあるテーマ性はしっかりと受け継がれています。

同時に、日本的な文化や風土を取り込むことで、新しい心理ホラーの形が生まれているのです。

従来作との共通点と違い

サイレントヒルシリーズの伝統は、罪やトラウマの外在化です。

過去作ではアメリカの小さな町が舞台でしたが、『f』では日本の山間の町が選ばれました。

舞台設定が変わっても、登場人物の内面を怪異として映し出す構造は変わっていません。

| 要素 | 従来作 | サイレントヒルf |

|---|---|---|

| 舞台 | 米国の地方都市 | 1960年代日本・戎ヶ丘 |

| 怪異の源泉 | 罪悪感や恐怖 | 抑圧・共同体規範 |

| テーマ | 罪の清算・贖罪 | 自律と共同体の断絶 |

竜騎士07らしい筆致と群集心理の描写

シナリオを担当したのは、『ひぐらしのなく頃に』で知られる竜騎士07さんです。

彼の作風らしく、群集心理や土着的な儀礼が物語に濃く反映されています。

狐面や鳥居といったモチーフは、単なるホラー演出ではなく共同体が個人を呑み込む力を象徴しています。

日本的文脈が広げる新しい恐怖表現

従来のサイレントヒルが「罪悪感」という普遍的なテーマを扱ったのに対し、『f』は日本社会に根付く規範や家制度に焦点を当てています。

これにより、シリーズファンにとっては馴染み深い心理ホラーでありながら、全く新しい角度から恐怖が表現されているのです。

まさに「異端にして正統」な作品といえるでしょう。

まとめ|サイレントヒルfが問いかけるもの

最後に、『サイレントヒルf』が私たちに投げかける問いを整理してみましょう。

雛子の物語は、単なるホラー体験ではなく、私たち自身の人生に重なる普遍的なテーマを含んでいます。

エンディングの解釈を通して、自分自身の価値観を映し返す鏡にもなるのです。

「誰の期待を生きるか」という核心

雛子が直面する最大の問いは、誰の期待に応えて生きるのかという点です。

家族や共同体に従うのか、それとも自分の意志で未来を選ぶのか。

その選択は、私たち自身が日常で直面する葛藤とも重なります。

あなた自身の共同体観を映す鏡として

『サイレントヒルf』の複数エンディングには、正解や不正解はありません。

むしろ重要なのは、プレイヤーがどの結末を「納得」と感じたかです。

その答えは、あなたが共同体や自律をどう捉えているかを映し出す鏡となります。

サイレントヒルfは、プレイヤー一人ひとりに「自分の生き方」を問う作品なのです。